Il Filatoio di Caraglio (CN)

CENNI STORICI

Il Filatoio di Caraglio è un esempio di archeologia industriale situato nel comune di Caraglio, in provincia di Cuneo. Questo antico stabilimento è stato costruito tra il 1676 e il 1678 su iniziativa del conte Giovanni Girolamo Galleani che, trasferitosi da Bologna nel Ducato di Savoia, volle costruire qui un importante centro per la produzione di seta pregiata, con l’obiettivo di competere con quella francese per fornire le manifatture francesi di prodotti a base di seta.

La scelta di insediare uno stabilimento produttivo sul territorio di Caraglio fu motivata da tre elementi fondamentali: la possibilità di coltivare gelsi nelle campagne circostanti, il fattore umano rappresentato da maestranze qualificate a basso costo e la presenza della vicina sorgente Cèlleri che permetteva di alimentare i mulini ad acqua interni allo stabilimento. L’acqua reflua veniva recuperata per l’irrigazione delle campagne circostanti.

A partire dall’inizio dell’Ottocento, a seguito di un’epidemia che colpì le coltivazioni di gelso e i bachi da seta di tutta Europa, l’approvvigionamento dei bozzoli venne progressivamente spostato verso l’Estremo Oriente; per il Filatoio iniziò così un lento periodo di declino. La produzione proseguì fino al 1936, anno in cui il filatoio cessò la sua secolare attività, anche a seguito della politica di autarchia economica imposta dal regime fascista che promosse la produzione di filati alternativi come la viscosa e il fustagno. Da allora il filatoio vide un declino inesorabile che culminò con la trasformazione in caserma militare durante il periodo bellico della Seconda guerra mondiale e che lo vide anche bersaglio di bombardamenti aerei che lo danneggiarono.

Grazie al sostegno economico della Regione Piemonte e di vari Istituti Bancari, il Filatoio di Caraglio è stato completamente restaurato tra il 1995 e il 2000, diventando il più antico setificio d’Europa. Recuperati i disegni delle macchine e scoperte le migliorie introdotte da Leonardo da Vinci nell’industria serica, le automazioni sono state ricostruite in legno, fedeli a quelle originali, e accompagnate da pannelli retroilluminati che spiegano l’apporto del genio toscano.

Ascensori, passarelle, ampio parcheggio e guide qualificate offrono l’accesso ai soli disabili motori, tranne il percorso dal parcheggio all’edificio, purtroppo sterrato, e i cortili in ciottoli (le corsie originali lastricate di pietre sono ahimè strette e disagevoli).

IL PERCORSO ESPOSITIVO

La visita al Filatoio è guidata e dura circa un’ora.

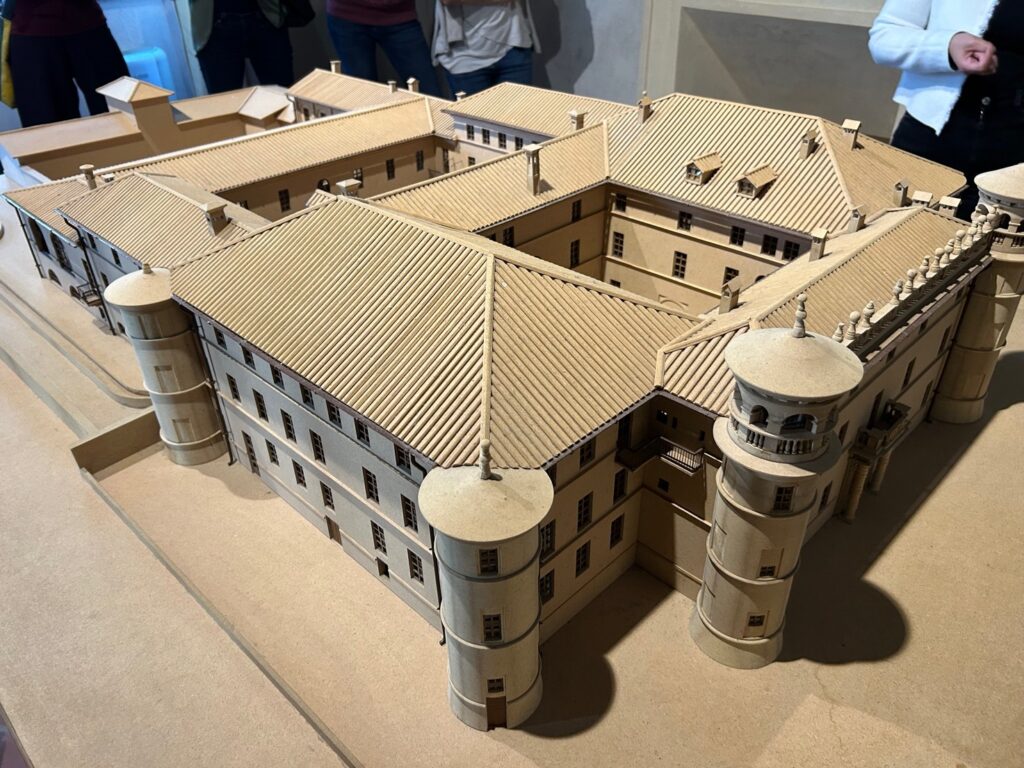

All’inizio del percorso un breve filmato illustra il processo produttivo con una serie di immagini d’epoca ed un plastico fornisce una visione d’insieme degli edifici che compongono il complesso.

Il Plastico del Filatoio

La visita prosegue al secondo piano dove vengono spiegati tutti i passaggi della lavorazione della seta dalla trattatura (estrazione del filo dal baco da seta) agli incannatoi e binatoie, attrezzature che completavano i passaggi successivi di avvolgitura del filato su rocchetti.

Fornelletto per la trattura

Dettaglio del fornelletto per la trattura

Bozzi dei bachi da seta

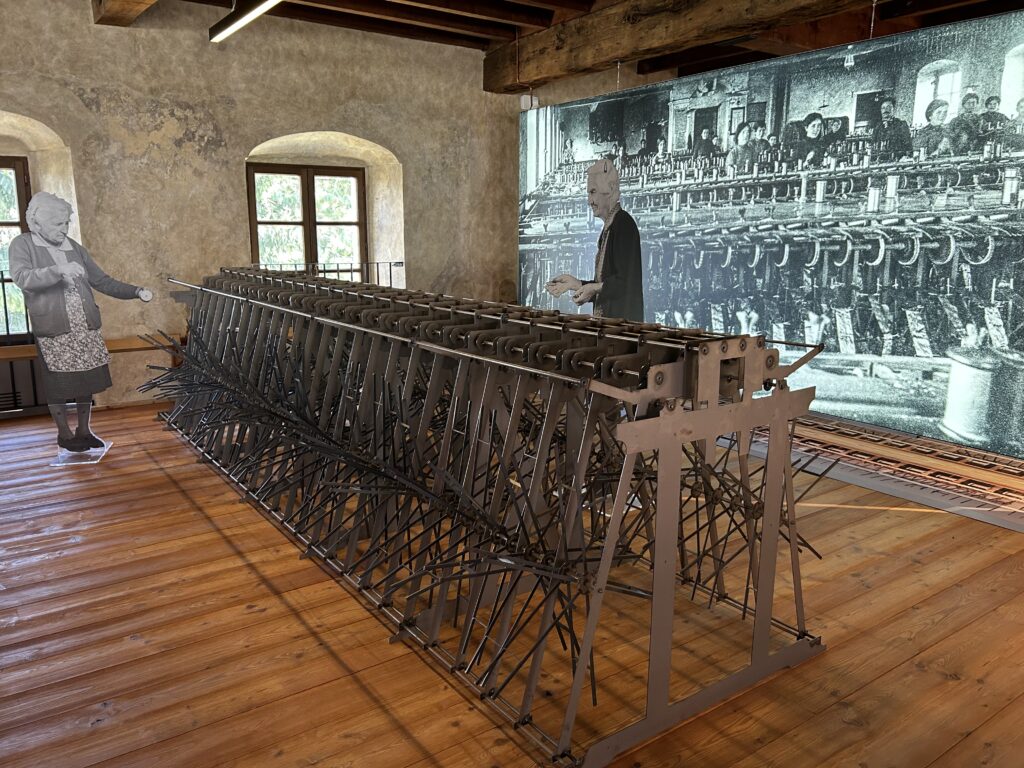

Ricostruzione di binatoie

Ricostruzione di un incannatoio

Al piano inferiore, in un ambiente a doppia altezza, due torcitoi idraulici in legno sono stati completamente ricostruiti e collocati nella loro sede originale. I due macchinari, che sono perfettamente funzionati, in origine erano azionati dall’energia idraulica mentre oggi funzionano grazie all’utilizzo di energia elettrica.

Torcitoi idraulici

Negli ambienti del piano terra sono visibili le ruote idrauliche che venivano azionate dall’acqua del canale idrico collegato alla sorgente, e che fornivano la forza motrice per il funzionamento dei torcitoi soprastanti.

Accessibilità al museo

- Il museo è accessibile a persone con disabilità motorie.

- L’ingresso è gratuito per le persone disabili e accompagnatore.

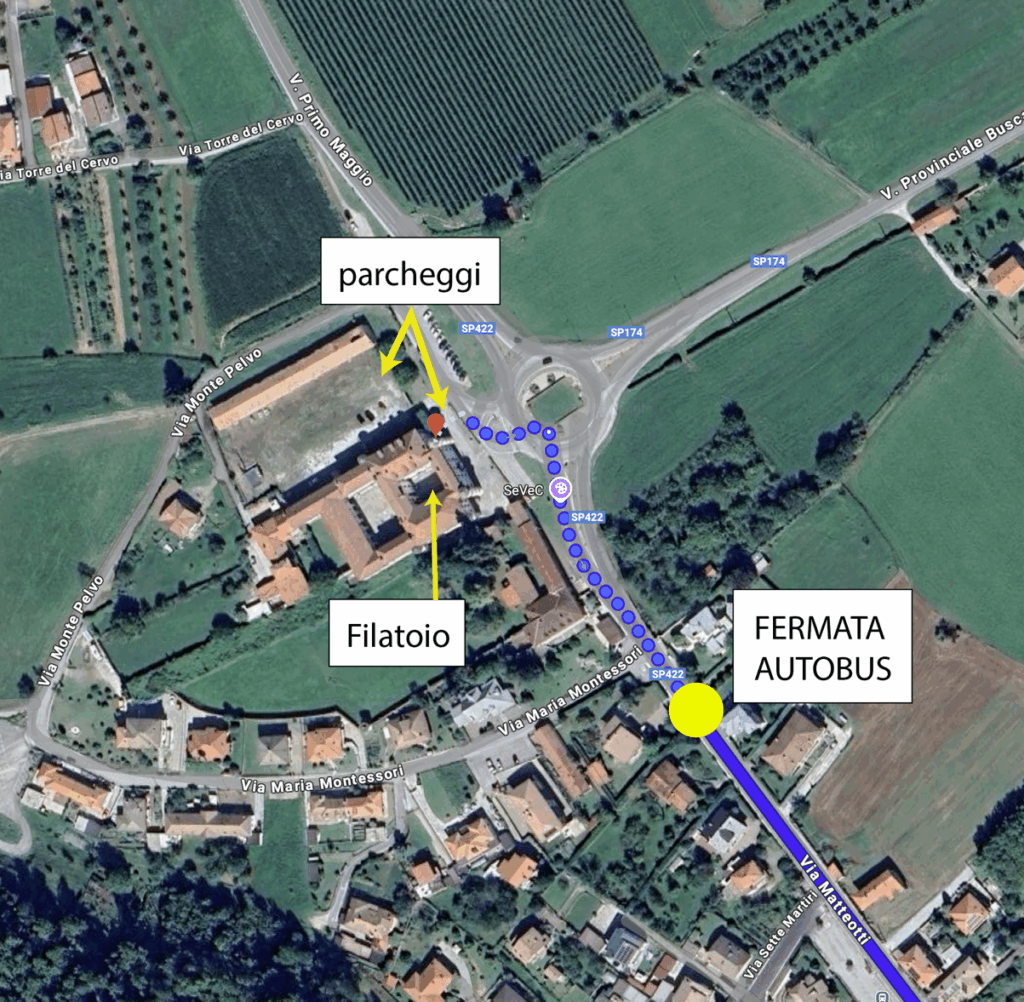

- Il museo è raggiungibile con mezzi pubblici: in autobus dalla stazione ferroviaria di Cuneo, con la linea 92 gestita dalla compagnia Grandabus, o la linea 78 gestita dalla compagnia Benese, fermata accessibile a circa 200 metri dal Filatoio.

- Presenza degli stalli per il parcheggio delle persone con disabilità.

- Museo dotato di ascensore per raggiungere il secondo piano e il piano intermedio.

- Servizi igienici dedicati per le persone con disabilità.

DETTAGLIO DEGLI ACCESSI AL MUSEO

Ingresso di accesso alla biglietteria, al piano terra del filatoio e alla sala espositiva delle mostre temporanee

Ascensore per l’accesso al secondo piano del filatoio.

Rampa di accesso al piano intermedio per la visita ai Torcitoi idraulici

Piano di accesso per la visione dei Torcitoi idraulici in funzione.

COME ARRIVARE AL FILATOIO

Il Filatoio di Caraglio si trova in provincia di Cuneo a Caraglio in via Giacomo Matteotti 40.

Rimandiamo al sito del Museo per la modalità e gli orari di visita aggiornati.